Nuestras crónicas de Visions du Réel nos llevan en esta ocasión a la memoria como un recurso habitual para reflejar historias del pasado que se reflejan en el presente a través de los objetos o simplemente de los recuerdos que acompañan a sus protagonistas. Hablamos de documentales que utilizan la memoria como una forma de reproducir las imágenes más relevantes de tiempos pretéritos, como una manera de entender lo que permanece en la actualidad.

|

The big chiefTomasz WolskiPolonia, Países Bajos, Francia | Burning Lights | ★★★★☆Krakow Festival '24: Sección Oficial |

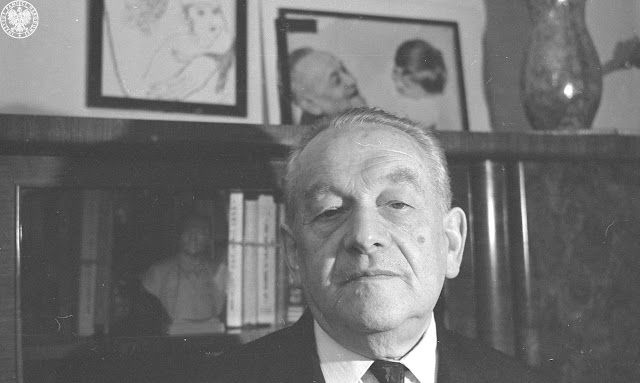

El director Tomasz Wolski (1977, Polonia) se ha especializado en sus últimas películas en reflejar la historia de su país bajo el régimen comunista a través de imágenes de archivo con las que compone un relato que habla desde el pasado para entenderlo en nuestro presente, en la línea del cine documental de Sergei Loznitsa (1964, Bielorrusia). Así ha compuesto la trilogía formada por An ordinary country (2020), sobre los sistemas de vigilancia del politburó, 1970 (2021), en torno a las huelgas de los trabajadores desde el punto de vista de las conversaciones entre los opresores, y A year in the life of a country (2024), que comienza con la Ley Marcial decretada en 1981. The big chief (Tomasz Wolski, 2025) también aborda el pasado desde las imágenes de archivo de diferente procedencia e incluye extractos de la película State funeral (Sergei Loznitsa, 2019), para dibujar el retrato de un personaje tan misterioso como complejo: Leopold Trepper (1904-1982), nacido en una parte de Polonia bajo el Imperio austro-húngaro, se convirtió en un miembro destacado de una red de inteligencia soviética que actuó durante la 2ª Guerra Mundial, a la que los alemanes denominaron Rote Kapelle (Orquesta Roja), que él dirigía desde Bruselas. Se dice que la labor de esta red de espionaje logró desmantelar la estrategia de Hitler en la batalla de Stalingrado, provocando la muerte de 250.000 soldados alemanes. La película sitúa el contexto de Polonia en los años sesenta, dedicando su primera parte, titulada El reportaje, a los intentos del periodista Pierre Elkabbach en 1972 para tener acceso a Leopold Trepper a pesar de las dificultades que imponía el régimen comunista, confiscando sus grabaciones, que hasta ahora se creían perdidas. En los fragmentos que se muestran, Trepper niega haber sido espía, aunque estuvo activo en Francia y Bélgica durante la ocupación nazi. La segunda parte de la película, La Orquesta Roja, narra desde las imágenes de archivo de los años setenta, la formación de esta red de espionaje a través de una empresa de importación y exportación. Los nazis desmantelaron la red en 1942, torturando, decapitando y ahorcando a docenas de sus miembros, pero la controversia en torno a la figura de Leopold Trepper surge tras conocerse que nunca sufrió estas torturas, lo que hace pensar que colaboró aportando información a la Gestapo.

A través de archivos del Instituto de la Memoria Nacional (IPN) y de distintas colecciones privadas y públicas, Tomasz Wolski compone uno de esos mosaicos que reconstruyen la historia, mezclando imágenes de la vida cotidiana y entrevistas realizadas al protagonista en medios de comunicación, además de fragmentos de otros reportajes dedicados al periodista Jean-Pierre Elkabbach, el abogado de Trepper, Daniel Soulez-Lariviere y Gilles Perrault, quien publicó el libro La Orquesta Roja (1967), descatalogado en España. Se menciona que el régimen comunista en Polonia utilizó el antisemitismo como una herramienta política a finales de los años sesenta, lo que obligó a muchos judíos a emigrar a otros países. Pero a Leopold Trepper, que pretendía viajar a Israel junto a su familia, se le negó esta posibilidad, permaneciendo en arresto domiciliario debido a la convicción de que había estado ejerciendo como agente doble para los nazis y para los soviéticos. Hay un cierto desequilibrio en la perspectiva que se adopta en la película hacia Trepper, que trata de mantenerse equidistante pero solo cita las bajas que pudo causar en las tropas alemanas su participación en La Orquesta Roja, sin hacer valoraciones de las consecuencias que pudo tener su colaboracionismo con los nazis, algo que por otro lado él siempre negó. Mostrándole como un hombre familiar y agradable, The big chief ofrece un retrato en el que da la impresión de que se presenta a Leopold Trepper como una víctima frente al régimen comunista, que solo aspiraba a trasladarse junto a su familia a Jerusalén, donde finalmente vivió sus últimos años. Pero en una entrevista de archivo, el periodista Gilles Perrault menciona: "Él no era sionista. Era uno de esos judíos del Este que estaban seguros de que el socialismo acabaría con el antisemitismo. Pero eso no ocurrió". En el Epílogo, el director Tomasz Wolski dedica los últimos diez minutos a varios debates en televisión en los que Leopold Trepper se defiende vehementemente de quienes le acusan de haber sido un agente doble colaborador de los nazis. A veces da la impresión de que la perspectiva del documental se inclina hacia una hagiografía del espía, que le permite la última palabra y alimenta las dudas sobre las acusaciones en contra de él. Pero al final permanece la sensación de que el misterio en torno a Leopold Trepper quedará sin resolver.

|

SedimenteLaura CoppensSuiza 2025 | Competición Nacional | ★★★★☆Visions du Réel '25: Premio Especial del Jurado |

Los archivos familiares se convierten en auténticos hallazgos arqueológicos para los cineastas, y también una manera de reconectar con la memoria histórica a partir de las experiencias personales. Al comienzo, la directora Laura Coppens (1980, Alemania), que ganó también un Premio Especial del Jurado por su documental Taste of hope (2019), lee la respuesta negativa que en 2012 dio su abuela a la posibilidad de rodar una película sobre su matrimonio: "No creemos que ningún canal de televisión quiera emitir un documental sobre la República Democrática Alemana (RDA) sin matices rencorosos". Solo hasta la muerte de su esposa Renate, Günther Gerber accede a ser filmado y a redescubrir su pasado a través de los documentos, fotografías y fragmentos de videos caseros que ha recopilado la directora, en parte por temor a ir perdiendo los recuerdos, aunque él mismo comenta: "Cuando tienes casi 85 años estás en tu derecho de padecer demencia". Sedimente (Laura Coppens, 2025) es una incursión en el pasado familiar de un matrimonio que vivió durante el nacionalsocialismo, la República Federal Alemana y la reunificación, trazando una memoria histórica personal dentro de un contexto de trascendencia política. La película se estructura a partir de fragmentos del libro Muestra de infancia (1976, Ed. Alfaguara), de la escritora Christa Wolf (1929, Polonia-2011, Alemania), una de las más relevantes de la literatura alemana del siglo XX, cuya familia fue expulsada de lo que actualmente es Polonia y vivió en la Alemania del Este, siendo vigilada por la Stasi debido a sus críticas al régimen comunista. Estos fragmentos que separan bloques temáticos se refieren también a la memoria: "El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado", se puede leer en una hoja de una antigua máquina de escribir. Esos sedimentos a los que hace referencia el título construyen precisamente un pasado que no siempre es el mismo que el que surge de la memoria de Günther Gerber, lo que su nieta contrasta con los documentos que ha podido rescatar. Pero no para responder a lo que puede ser una desmemoria conveniente, sino para presentar las dos versiones de una misma historia, mostrando que también los que la escriben están de alguna manera moldeados por sus propios recuerdos.

Así, descubrimos el pasado de Johannes, el hermano mayor, como miembro de las Juventudes Hitlerianas, quien murió en combate en el Frente del Este en 1944, con su fotografía uniformado en un lugar destacado de la casa familiar hasta que terminó la guerra y fue guardada entre los archivos. Los recuerdos del propio Günther cuando tenía diez años y ya se rumoreaba que existían campos de concentración en los bosques entre Stangengrün y Obercrinitz, en los Montes Metálicos, y las visitas que hacía junto a sus amigos a las puertas de los campos. Los soldados americanos trajeron la noticia del fin de la guerra "y ahí empezó una nueva vida", ahora como ciudadanos de la RDA, donde Günther conoció a Renata cuando ambos estudiaban medicina. Ella era una convencida comunista y seguidora de Stalin, recibiendo ambos con satisfacción la separación de las dos Alemanias: "Al principio creíamos que el muro era necesario. Pensábamos que hacía falta poner orden. Pero cuando empezaron los disparos nos pusimos en contra". Un reportaje de televisión muestra algunas entrevistas a ciudadanos de Berlín occidental a los que se pregunta si están de acuerdo con el muro, recibiendo respuestas contrarias, como un sentimiento generalizado de división de opiniones. Mientras practica Sudoku y reposan en las estanterías varios libros sobre demencia, Günther Gerber se muestra con la cercanía de estar siendo grabado por su nieta, a veces cansado de las entrevistas, otras aparentemente orgulloso de sus recuerdos. Pero Sedimente también explora la responsabilidad personal en los regímenes autoritarios, sobre todo cuando aborda la colaboración de Günther con la Stasi, el Ministerio de Seguridad del Estado en la RDA. Cuando le ofrecieron un puesto como ginecólogo en el Ministerio de Sanidad, también recibió el encargo de realizar informes psicológicos de algunos de sus compañeros de trabajo, como una enfermera que había estado en un campo de concentración. Los recuerdos de Günther contrastan, y a veces son contradichos, por los propios informes elaborados por sus reclutadores, que le describen como "dispuesto a colaborar". La memoria borra momentos relevantes, como cuando escribió en 2012 a su nieta cómo había tenido problemas en su trabajo por la vigilancia que ejercían sus superiores, y sobre su renuncia en 1989 al Servicio Central de Ginecología, después de que le pidieran que evitara cualquier relación con su hija Yvonne cuando ella se casó en Madrid con un novio español: "Nos pareció una petición inhumana y nos negamos". El propio Günther se muestra sorprendido por haber escrito un email tan sincero a su nieta: "Cuando lo leo, no me imagino haberlo escrito. La información es correcta, pero no recuerdo haberlo escrito". Sedimente se construye así sobre las capas de sedimentos que proporcionan los recuerdos y cómo éstos contrastan con las huellas dejadas por el tiempo, como una de las preguntas que se extraen del libro de Christa Wolf: "¿Necesitamos protección del abismo de la memoria?".

|

1, rue AngarskaïaRostislav KirpičenkoFrancia, Ucrania 2025 | Highlights | ★★★★☆Cinema du Réel '25: Competición |

Hace cuarenta años, el abuelo paterno del director Rostislav Kirpičenko emigró desde Ucrania hasta la ciudad de Visaginas, en Lituania, para trabajar en una planta nuclear. Pero cuando se le pregunta si después de tanto tiempo considera Lituania como su hogar, el silencio se representa como una respuesta significativa. "Cuando vuelvo a Ucrania, lo considero mi hogar, pero no demasiado porque todo ha cambiado", responde finalmente. En el documental 1, rue Angarskaia (Rostislav Kirpičenko, 2025), que se revela más adelante como la calle en la que el director vivió durante su juventud en Dnipro (Ucrania), hay un constante cuestionamiento sobre qué es el hogar para una familia que está separada por las continuas migraciones. Sus padres viven en Finlandia desde hace ocho años, mientras que él ha vivido en París los últimos seis años. Hace tiempo, su abuelo quiso volver a Ucrania, pero la encontró tan diferente que finalmente regresó a Lituania, aunque tiene la esperanza de regresar de nuevo tras el final de la guerra para asentarse definitivamente. Pero el conflicto que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022 despierta nuevas preguntas sobre el exilio, y de alguna manera hace más presentes los vínculos que alguna vez se establecieron entre los familiares y su país de origen. Rostislav Kirpičenko utiliza la cámara en mano para crear una conexión con la parte de su familia que se ha dispersado por diferentes países. Visita a su abuelo con el que dice mantener una especial cercanía, y también a su madre, "a la que entiendo cada vez menos y quiero cada vez más". La noticia del comienzo de la invasión el 22 de febrero la recibió en París, despertando con una resaca que la realidad hizo desaparecer. Y un año después ha tomado la decisión de regresar con su cámara a la ciudad en la que vivió durante su juventud, al país donde se dedicó al fútbol profesional hasta que decidió dejarlo todo para irse a París a estudiar cine. Ha pasado casi un año desde el comienzo de la guerra y la cámara, dice el director, "parece una extraña forma de intentar perdonarme a mi mismo por no haber ido a luchar". Su intención es hacer una película sin saber exactamente qué se va encontrar y qué va a filmar, un recorrido a través de Ucrania hasta llegar a Dnipro, para mostrar cómo los ucranianos están viviendo el conflicto. 1, rue Angarskaia se refleja así como un ensayo en el que su director solo tiene preguntas sin saber las respuestas que va a encontrar en su trayecto a través de un país invadido y destruido.

Este recorrido personal se va transformando en un retrato colectivo a partir de sus encuentros con quienes sobreviven tratando de mantener una cierta cotidianeidad que se rompe con los sonidos de las bombas y las noticias de nuevos territorios ocupados por los rusos. Es un proceso contrario a la propia realización de la película, que pretendía solo mostrar los testimonios, pero se fue convirtiendo en un relato en primera persona. En el camino, se reencuentra con su amigo Hlib y su novia Anya, que viven en la ciudad de Leópolis, todavía cerca de la frontera con Polonia pero que también sufre los efectos de la guerra, con los sonidos constantes de las sirenas antiaéreas y los cortes continuos de electricidad. Pero el regreso a Ucrania también refleja el distanciamiento, los silencios de Hlib con el que no consigue mantener una conversación más íntima como la de dos amigos que se acaban de reencontrar, o los recuerdos que tiene Alina de Rostislav como un joven con el que el director ya no se reconoce. La mezcla de ensayo reflexivo que se manifiesta con cierta distancia por su propia voz en off y la cámara inquieta que graba conversaciones improvisando su posición, reflejan una narrativa desequilibrada pero al mismo tiempo íntima, que describe la forma en que las calles y los edificios destruidos de Dnipro ya no forman parte de su memoria. Incluso los nombres soviéticos de las calles fueron cambiados después de la anexión ilegal de Crimea y la guerra del Donbass, de manera que ni siquiera son reconocibles para él: "Contemplo mi pasado como si fuera el visitante de un museo". La Ucrania que se encuentra y que se refleja a través las imágenes que graba es la de un país que resiste con cierto espíritu patriótico, aunque solo sea por la necesidad de defenderse de los invasores: "Yo no me considero particularmente patriótica, pero cuando te atacan tienes que defenderte", dice Alina. Esa ruptura con el pasado que percibe el director también es una ruptura que se siente en las ausencias de los soldados que han sido hechos prisioneros y en las visitas de las madres a las tumbas de sus hijos. Más que para reforzar la conexión con el país en el que vivió, este recorrido termina constatando la desconexión que se ha ido forjando a lo largo de los años de ausencia y que ha terminado fracturando el estado de melancolía al que ha conducido la guerra. Rostislav Kirpičenko regresará a Ucrania en su próxima película, que será su primer largometraje de ficción, titulado Spring, con el actor lituano Kęstutis Cicėnas, protagonista de Slow (Marija Kavtaradze, 2024), otra historia de resistencia que se rodará este otoño entre Lituania y lo que quede de Ucrania.

|

Partir, c'est naître à nouveauMladen BundaloBélgica, Bosnia & Herzegovina | Competición Mediometrajes y Cortometrajes | ★★★★☆Visions du Réel '25: Mención Especial |

El director Mladen Bundalo (1986, Bosnia & Herzegovina) suele abordar temas relacionados con la diáspora de los países del Este de Europa a partir de la experiencia de su propia familia. En el cortometraje Nenad (2020) se enfocaba en un amigo que decidió permanecer en el pueblo de Prijedor, donde nació también el director, a pesar de la guerra de los Balcanes que llevó a muchos bosnios como Mladen Bundalo al exilio, en su caso viviendo desde hace trece años en Bruselas. Pero Nenad, que trabaja en una fábrica, comienza a barajar la idea de marcharse también a Alemania, de manera que el cortometraje documental ofrecía un retrato de alguien que se encuentra en el momento de incertidumbre entre su necesidad de partir y su deseo de quedarse. Más ambicioso en su concepto, ideado como mediometraje, exposición y libro, Partir, c'est naître à nouveau (Mladen Bundalo, 2025) expone en su título la idea de que toda marcha es también una forma de nacimiento, y repasa el efecto de una historia familiar que ha estado llegando y marchando constantemente. Sus bisabuelos, su abuelo y su padre, aún bebé, se instalaron en Prijedor en 1964, procedentes de las colinas lejanas, para asentarse en un lugar situado entre las montañas y el río. Su madre llegó en 1985 y solo un año después nació él y posteriormente sus hermanos. Pero la familia comenzó a dispersarse nuevamente viajando a otros lugares, acostumbrándose a las despedidas, pero también a las bienvenidas. A través de la voz en off, Mladen Bundalo establece al comienzo del mediometraje una reflexión sobre el acto de despedirse junto a su amigo y co-guionista Petar Sarjanović, sentados en una sala de teatro en Prijedor, como una especie de representación teatral que se planifica y se ejecuta. Algunas de las tradiciones forman parte de ese tipo de representación, como verter agua cuando alguien se marcha, una costumbre que suele llevar a cabo su abuela: "Al verter agua, para “tener suerte y un retorno seguro”, Baba Rada establece su papel mágico, registrando cada partida en el meta registro de movimientos, la memoria de este lugar", dice el director narrador. Baba Rada, que ha vivido desde los años sesenta en ese pueblo, ha trabajado en una fábrica durante treinta y cinco años, sacando 30 toneladas de ladrillos de la cinta transportadora cada día. Desde entonces, "ha despedido y dado la bienvenida a 23 miembros de su familia".

Influido por el cine directo de los documentalistas de la Nouvelle Vague, y especialmente por la película Crónica de un verano (Edgar Morin, Jean Rouch, 1961), el director muestra las tareas cotidianas de su abuela cuando permanece sola, como uno de los últimos miembros de la familia que se ha quedado en Prijedor. Aunque asentado en Bruselas, Mladen Bundalo mantiene una vinculación con Bosnia & Herzegovina a donde regresa intermitentemente. La representación de la despedida se encarna delante de la cámara, y Baba Rada efectúa su costumbre de verter agua para que los viajeros tengan un buen camino y regresen pronto. Con los etnólogos Aleksandar Repedžić y Saša Srećković y la arqueóloga Ivana Pandžić el director ha investigado el origen de esta tradición, y con la psicóloga Zorica Railić-Perić la aplicación real de esta práctica. La conclusión es que el agua representa una especie de conexión que necesitan los que se quedan con aquellos que se marchan, provocando que la diáspora no pierda en ningún momento el contacto con los orígenes: "Este lugar de la despedida es irónicamente el resultado de muchas llegadas".

La figura de Harald Henden (1960-2024, Noruega) está considerada como una de las más relevantes en el periodismo de guerra, después de 35 años documentando para el periódico VG conflictos armados en diferentes partes del mundo y ser el responsable de algunas de las imágenes más impactantes que se han publicado en las últimas décadas. En 2023, mientras se encontraba cubriendo los ataques de Israel contra Gaza, se sintió mal y llamó a su amigo Morten Rostrup, de Médicos sin Fronteras, quien le recomendó que regresara a Noruega, donde recibió un diagnóstico de cáncer de páncreas. Aunque se barajó la posibilidad de extirpar el tumor, el propio Harald Henden afirma que ese diagnóstico "es como una sentencia de muerte", porque la esperanza de vida de un paciente con este tipo de cáncer es de entre dos y seis meses. Requiem for a photographer (Rune Denstad Langlo, 2025) acompaña al fotógrafo durante sus últimos meses, y en cierto modo se presenta como una reflexión sobre la vida a través de la proximidad de la muerte, un último viaje en el que el protagonista toma conciencia de la inevitabilidad de un final cercano, lo que también supone una reflexión sobre su propia mortalidad en comparación con las víctimas de las guerras que ha visto a lo largo de sus años de trabajo: "Una cantidad terrible de personas están atrapadas en tragedias más importantes que la mía", dice. Durante sus últimos meses de vida, Harald Henden recibió algunos reconocimientos prestigiosos, como el Premio Honorífico de los Fotógrafos de Prensa y la Orden de San Olaf que concede el rey de Noruega. Y tuvo fuerzas para acceder a numerosas entrevistas en las que no evita hablar de su enfermedad, mientras ante la cámara de Rune Denstad Langlo (1972, Noruega) reflexiona sobre los conflictos que ha cubierto con su cámara y aquellos que han dejado un mayor impacto en su memoria.

Harald Henden recuerda algunos de los nombres de los niños que ha fotografiado, como el de Amon, un bebé de 18 meses que exhaló su último aliento delante de su cámara en Sudán del Sur en 1998. Las imágenes de la hambruna que provocó la guerra aparecieron en un reportaje de cinco páginas que provocó que varias organizaciones noruegas decidieran abrir una cuenta 0 en un banco para recaudar ayuda humanitaria: "Es el único ejemplo en el que mis fotografías tuvieron un impacto directo". También retrató a las madres de niños desnutridos en un campamento de Médicos sin Fronteras en Qayyarah, Irak, en 2017, mostrando a mujeres tan traumatizadas que ni siquiera eran capaces de amamantar a sus hijos. Recuerda a las gemelas desnutridas Mariam y Eman, a las que fotografió envueltas en una mosquitera reflejando unas vidas que parecían muertes. Harald Henden ha fotografiado muchas imágenes de las tragedias que se vivían delante de su objetivo, siempre manteniendo el respeto hacia sus protagonistas, pero también reflejando algunas esperanzas, como en la fotografía Caress (Caricia) (2000), que ganó el premio de Imagen del Año, en la que un padre abraza a su hija con sus manos cortadas en Sierra Leona. La manera en que el fotógrafo se muestra abiertamente en el documental permite un alto grado de intimidad a través de sus conversaciones con su amigo Morten Rostrup que le acompaña durante estos últimos meses, o las reflexiones con el religioso que va a oficiar su funeral. Aunque no es católico, dice sentirse "cercano a la humanidad que transmite el cristianismo". Con una mochila de viaje siempre preparada en su apartamento de Frogner, en Oslo, que le acompañará también en su último trayecto al ser enterrada con él, Harald Henden también describe el peso que ha cargado a lo largo de sus años de trabajo, en las situaciones más difíciles y controvertidas. En Gaza, 2014, mientras transmitía un reportaje para televisión, un cohete impactó en un grupo de niños que jugaba al fútbol, y él mismo ayudó a uno de ellos a no desangrarse, mientras que en Kabul, en 2008, el hotel en el que se hospedaba junto al entonces Ministro de Exteriores Jonas Gahr Støre (ahora Primer Ministro de Noruega) sufrió un ataque que dejó atrás varios muertos, entre ellos un periodista. "La guerra afecta de muchas formas, no solo por la violencia o la muerte. Destruye vidas y crea una desesperación en áreas en las que nadie jamás había considerado antes", afirma mientras recuerda su cobertura de los ataques rusos en Ucrania en 2022. Uno de los momentos más singulares de Requiem for a photographer es cuando Harald Henden, ya bastante enfermo, lleva a cabo su último salto de paracaidismo, una práctica habitual de la que él mismo era instructor. En esa imagen del cuerpo suspendido en el aire antes de que se abra el paracaídas se intuye la manera en que la memoria puede alejarse de los recuerdos de las tragedias contempladas: "Cuando pongo mi nombre en una fotografía, los lectores deben saber que les estoy mostrando la verdad. Mi nombre debe estar ligado a la verdad", dice Harald Henden en uno de sus últimos discursos.

______________________________________

Películas mencionadas:

An ordinary country se puede ver en GuideDoc.

State funeral y Slow se pueden ver en Filmin.

Crónica de un verano se puede ver en Filmin y Mubi.

No hay comentarios:

Publicar un comentario